投稿日: 更新日:

会社を辞めさせてくれないときは?退職させてくれない場合の対処法

会社を辞めたい、もしくは辞めると決意したのに

「会社を辞めたい旨を上司に伝えても辞めさせてくれない」

「どうしても退職させてくれない」

などの悩みを持っている方もいるかと思います。

退職を引き留められてからずっとズルズルと続けてしまうと、精神的にもあまりよくないし、あなたの時間はどんどん辞めたい仕事をしている時間で埋まっていきます。

なので、本記事では会社を辞めさせてくれずに退職できない時の対処法について紹介していきます。

目次

会社を辞めさせてくれないのは違法?

退職を受け入れてくれない会社は、違法になるケースと違法にならないケースが存在します。

なので、労働者には退職の自由があるからといって、無条件で退職するというのは中々難しいものなのです。

では法律上、どういったルールがあるのか、そもそも退職の自由とはどういうものなのか、関連する法律と一緒に紹介していきます。

労働者は退職する権利がある

まず、前提として日本の法律では職業選択の自由があります。

すなわち、退職の自由も保障されており、労働者は退職の2週間前までに申し出をしていれば、退職をすることができます。

基本的には会社から承諾を貰った方が円満退職にも繋がり、トラブルにもなりにくいですが、たとえ退職の申し入れを会社側に認められなくても、申し入れをした時点で2週間後に雇用関係は終了とみなされるため、やむを得ない理由を除き、会社からの承諾は不要となります。

民法では以下のように定められています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

民法627条1項 参照

しかし、会社の社内規定や就業規則に「退職は○○日前までに申告しなければならない」などの規定がある場合には、その「○○日前」の部分が長すぎる場合を除き、就業規則が優先される場合があるので、社内規定や就業規則を確認する必要があります。

また、雇用期間が決められていない場合でも、6ヶ月以上の期間で報酬が定められている場合には3か月以上前までの申告が必要となるため、注意が必要です。(民法627条3項)

パートや契約社員、公務員は注意

先ほどの民法627条1項の条文を見ると「雇用の期間を定めなかったとき」と記載されています。

つまり雇用期間が決められていない雇用形態のことを指し、一般的には雇用の期間が決められていないのは正社員となります。

そのため、正社員以外の雇用形態である、契約社員、派遣社員のように雇用期間が決められている場合は、民法627条1項の対象外となるため、2週間前に退職の申し入れをしても退職できないケースがあります。

パートやアルバイトも含め、契約社員や派遣社員は雇用期間が決められている場合は、怪我や病気、やむを得ない理由を除き、雇用契約期間中は1年以上働いていないと退職ができません。

また、公務員に関しては「国家公務員法」「地方公務員法」という公務員独自の法律が存在し、公的機関やそれぞれの自治体が管理をしているため、民法627条の適用外となってしまいます。

公務員が退職するには任命権者と言われる権利をもった人(事業所長など)からの認証が必要なので、他の雇用形態よりも退職のハードルが高いことが特徴です。

特に自衛隊などの国家公務員は業務や任務に支障をきたす場合、希望日に退職できないケースがあります。

引き止め程度であれば違法ではない

先ほど紹介したように退職を拒否する会社は違法である場合と違法ではないケースがあります。

基本的には、労働者には自由に退職する権利があり、正当な理由なく、会社側が退職を拒否することは違法行為になります。

しかし、会社から「お願い」という形で引き留められた場合、違法行為とは言い切れません。

例えば、「代わりの人が見つかるまで待ってほしい」「今進めている仕事が終わるまで残ってほしい」など様々な理由や言い回しがあると思います。

上記のような強要やおどしではなく、「お願い」という形であれば、違法行為としてみなされない可能性があります。

もちろん、あくまでお願いなので、会社側に従う必要はありません。

逆に退職の引き止めで違法行為となるケースを次の項目で紹介していきます。

損害賠償や懲戒解雇扱いは違法にあたることも

違法となるケースとしては主に正式な理由なく退職を認めない、拒否する場合には違法となります。

他にも、強要、脅し、嫌がらせなどの行為を受けた場合にも違法となります。

例えば

「辞めるなら損害賠償請求をする」

「懲戒解雇にする」

などの脅しや、「離職票を出さない」「給料を支払わない」などのお願いの域を超えているものが該当します。

また、そういった脅迫や嫌がらせをしてくるであろう会社では自分で退職の意思を伝えることや違法とわかっていても強行してくる可能性が高いため、労働基準監督署に相談をしたり、退職代行サービスを利用するなど、第三者を使って退職することをおすすめします。

退職させてくれない場合にやってはいけないこと

退職の意思を伝えても、承諾してくれない会社も少なからず存在します。

そういった状況で退職の自由があるからといって無理やり退職をすると、それこそ懲戒解雇を受けたり、損害賠償を請求されたり、給料を払ってもらえない原因となってしまいます。

そうならないためにも、ここでは会社を辞めさせてくれない場合にやってはいけないことについて解説していきます。

無断欠勤はしない

退職できないからといって、会社を無断で欠勤するのは危険です。

急に職場に来なくなると会社から連絡がきたり、上司や会社の人が直接自宅にくる場合もあるでしょう、

場合によっては緊急連絡先である親や家族に連絡がきてしまう可能性があります。

また、2週間以上の無断欠勤が続くと会社は労働者を解雇することができるため、懲戒解雇を受けるリスクもあります。

そのため、無断欠勤をすることは得策とは言えないでしょう。

一人でどうにかしようとせずに、労働基準監督署や退職代行サービスなどの第三者に相談してみるのもありです。

引き継ぎをしない

引継ぎを行わずに退職すると損害賠償を請求されたり、退職金を支払われない可能性があります。

法律上では「引継ぎは義務である」という明記はありません。

ですが、労働契約によって生じる業務命令権により、引継ぎを義務付けることが可能です。

業務命令権とは文字通り、雇用主が従業員へ業務を命令できる権利です。

その中でも引継ぎは正当な業務命令の1つになるので、正式な退職日までは、その会社の従業員として従う必要があり、退職日まで有給消化の申請をしていても、出社して引継ぎ業務をしなくてはいけないケースもあります。

もし、従わなかった場合、企業も労働契約によって生じる退職金の支払いを拒否したり、引継ぎ業務を行わないことで会社側に損失があると認められた場合、損害賠償を請求される可能性があります。

なので、退職する際には事前に必要な情報を資料にまとめておくなどして、引継ぎの準備をしておくことをおすすめします。

退職する際の引き継ぎに関しては、別記事で詳しく解説していますので、退職代行を利用して退職を検討する場合も含め是非参考にしてみてください。

退職させてくれない場合の3つの対処法

先ほど、退職させてくれない場合にやってはいけないことについて解説していきましたが、では退職させてくれない場合はどうすれば良いんだ!?と思っている方もいるでしょう。

もちろん、会社を辞めさせてくれない場合でもできる対処法があるので、そういった状況になった場合には下記のような手段を使うと良いでしょう。

- 上司に「退職届」を提出する

- 内容証明郵便で退職届を郵送する

- 退職代行サービスを利用する

上司に「退職届」を提出する

退職を認めてくれない原因として、退職意思がしっかりと伝わっていない可能性があります。

まず、上司に退職したい旨をはっきりと伝えて、退職届を提出しましょう。

退職届に似たようなもので「退職願」がありますが、退職願は退職の許可を求めるものになります。

対して、「退職届」は退職を通知するものなので、退職届の方が退職意思が固いことをよりアピールできるでしょう。

また、中にはそれでも退職を認めてくれない上司もいると思います。

上司は部下が辞めると自分の評価が下がってしまう場合もあります。

そのため、部下の退職を全力で阻止しようとする上司もいるかもしれません。

そんな時はさらに上の上司や人事部などに退職の旨を伝えて、退出届を提出すると良いでしょう。

上の役職の人であれば、退職に関する知識も豊富なはずです。

退職に関しては労働者の方が有利なことを理解し、受け入れてくれる場合もあります。

しかし、退職理由を詰められたり、説教されるからどうしても直接話したくないという方はこのあと紹介する方法がおすすめです。

内容証明郵便で退職届を郵送する

退職届を受け取ってくれない、直接退職の旨を伝えづらいという方は内容証明郵便で退職届を郵送することがおすすめです。

内容証明郵便とはどのような内容の文書なのか、いつ、誰が受け取ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便を利用して、退職届を郵送すれば、確実に受け取ってくれるのに加え、いつ誰が受け取ったのか郵便局が証明してくれるため、会社の人も「受け取っていない」という言い逃れができないので、退職の申し入れをしたという立派な証拠となります。

もし、引継ぎの準備も済んでいて、有給休暇が残っているのであれば、有給を消化している間に内容証明郵便を送るのも一つの手段です。

退職代行サービスを利用する

上司に伝えにくい、伝えられるメンタルじゃない、退職できる雰囲気ではないなど退職を伝える上で様々な悩みがあると思います。

そういった悩みを抱えている場合は、退職代行サービスを利用することをおすすめします。

退職代行サービスとは依頼者に代わり、退職の旨を会社へ伝えてくれるサービスです。

最近では利用者も増加していて、需要増加に伴い様々な退職代行サービスがあるので、自分の状況によって業者を選ぶことも可能です。

有給消化や未払金の交渉に対応しているサービスもあるので、自分の口から伝えるストレスを抱えずに希望に沿った退職をすることができます。

また、当社で行ったアンケートでは「退職代行サービスを利用して退職をした人」の口コミの中で以下のような意見がありました。

30代男性

「上司のパワハラがひどく、精神的に限界でした。自分で退職を伝えるのが怖くて退職代行を利用するしかないと思いました。」

40代男性

「自分が勤めている課の直属の上司と仕事のことで口喧嘩してしまい、会社にいることが居心地が悪く、上司と喋りたくもなかったので、退職代行サービスを利用して辞めようと思いました。」

30代男性

「上司からのパワハラがひどく、相談しても取り合ってもらえなかった。自分で退職を伝える勇気もなく、もう限界 と思ったときに退職代行の存在を知った。LINEで完結できるのが良さそうで、すぐに申し込んだ。」

上記のような、上司からのパワハラや相談に取り合ってくれなかったなど伝えにくい状況では退職代行サービスは最適だと思います。

特に精神的に追い詰められている人は最悪、精神障害に発達し、今後の人生に大きな影響を与える可能性もあります。

悩む時間をなるべく減らし、早めの決断をした方がストレスを感じづらいです。

自分で悩みすぎるのも身体に負荷が掛かるので、第三者に手を貸してもらうことも重要です。

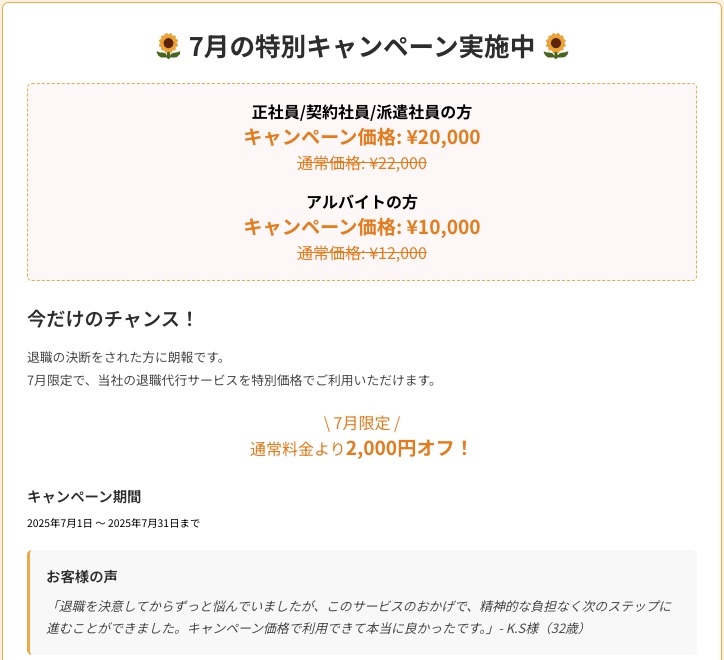

おすすめの退職代行サービス3選

先ほど、退職代行サービスについて少し触れましたが、ここでは、退職代行サービスとは何なのか?どういった状況で利用することができるのかについて簡単に紹介します。

まず、先ほどお伝えしたように退職代行サービスとは依頼者に代わり、退職の旨を会社へ伝えてくれるサービスです。

退職代行サービスの運営には民間企業、労働組合、弁護士の3種類の運営元が存在します。

運営元が違うと対応できるサービスも異なる場合があります。

民間企業が運営している退職代行サービスは退職の旨を依頼者の代わりに伝えることはできますが、会社との交渉には対応していないことが特徴です。

対して、労働組合または弁護士監修、運営の退職代行サービスの場合、会社との交渉が可能であり、弁護士に関しては法律の専門家であるため、法的トラブルにも強いことが特徴です。

退職代行サービスは交渉ができないと会社側から「退職を受け入れることができない」と言われてしまった場合、反論することができません。

これは単純に民間企業が運営している退職代行サービスに反論する知識や能力がないからというわけではなく、法律上、交渉を禁止されているからなのです。

なので、退職の旨を伝えて、すんなり受け入れてくれる会社であれば問題はありませんが、退職届を受け取ってくれない会社であったり、損害賠償や懲戒解雇を脅しに使うような会社はブラック企業である可能性も高く、交渉が禁止されている民間企業が運営する退職代行サービスでは退職に失敗する可能性があります。

また、有給消化も合わせてしたいと考えている場合にも交渉が必要となるため、失敗するリスクを含めて、労働組合や弁護士監修、運営の退職代行サービスを利用することをおすすめします。

これから紹介する下記の3つのサービスは労働組合、弁護士監修、運営の退職代行サービスなので、退職や有給消化はもちろんのこと、給料の未払い金や残業代の請求も可能です。

退職代行イマスグヤメタイ

| サービス名 | イマスグヤメタイ |

|---|---|

| 運営元 | 労働組合(弁護士監修) |

| 料金(税込み) | パート・アルバイト 12,000円 正社員、契約社員、派遣社員 22,000円 業務委託 30,000円 公務員 40,000円 |

| 当日対応 | あり(即日退職も可能) |

| 相談方法 | お問い合わせフォーム・LINE |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | クレジットカード決済 銀行振込 |

退職代行イマスグヤメタイは労働組合が運営元ですが、弁護士監修のため、法律にも強いことが特徴です。

そのため万が一、会社とのトラブルになった際にも対応が可能で、パワハラや未払金の請求などで訴訟をしたい場合にも相談できます。

また、失敗したら全額保証制度もとっているので、依頼料が無駄になるということはないでしょう。

失敗するリスクが少ないからこそ、こういった制度をとれるわけです。

当日対応もしており、中には即日で退職ができた人も多くおりますので、思い切ってまずは無料相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人みやび

| サービス名 | 弁護士法人みやび |

|---|---|

| 運営元 | 弁護士 |

| 料金(税込み) | 27,500~77,000円 |

| 当日対応 | あり |

| 相談方法 | LINE・メール |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | 銀行振込 |

弁護士法人みやびは弁護士が運営している事務所で、退職代行サービスも行っています。

弁護士が運営しているだけあって、雇用形態に問わず対応しているのはもちろんのこと、特に対応が難しい自衛隊などの国家公務員の退職代行も問題ありません。

また、弁護士が代行業務を行い、その後の対応も弁護士が責任をもって対応する数少ない事務所で、最初から最後まで全て弁護士に丸投げOKです。

有給消化、未払金の請求、パワハラやセクハラなどの訴訟にも対応しています。

対応する内容によっては別途成功報酬として、回収額の20%が追加費用としてかかる場合があるので、一度無料相談にて見積を取るのもありです。

料金は弁護士運営のため、少し高めに設定されていますが、手広く対応してくれて、安心感のある退職代行サービスになります。

退職代行ガーディアン

| サービス名 | 退職代行ガーディアン |

|---|---|

| 運営元 | 労働組合 |

| 料金(税込み) | 24,800円 |

| 当日対応 | あり |

| 相談方法 | LINE |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | 銀行振込 |

退職代行ガーディアンは労働組合が運営している退職代行サービスです。

会社に退職を断られてしまった場合でも、交渉が可能なので、民間企業が運営している退職代行サービスよりも失敗リスクが少ないです。

料金は一律24,800円で追加費用もありません。

退職代行後に起こりうるトラブル(出社の強要/書類未交付/嫌がらせ連絡)の対応も全て費用内で行ってくれるため、コスパも良いです。

しかし、弁護士監修、運営の退職代行サービスではないため、法的な交渉が必要となる場合には一度無料相談で対応ができるか確認しておくと、希望通りに退職ができるか判断ができると思います。

退職させてくれない場合のよくある質問

ここでは会社を辞めたいのに辞めさせてくない状況のときによくある質問について紹介していきます。

- 有給消化は消える?

- 未払いの給料や残業代は請求できる?

- 仕事をバックレるのはあり?

おすすめの解決法や法律的にどうなのかも合わせて紹介していくので、是非参考にしてみてください。

有給消化はできる?

結論からいうと、退職のタイミングに合わせて、有給消化は可能です。

法律では有給消化は労働者のタイミングで取得することができ、原則会社側はそれを拒否することはできません。

しかし、会社側には時季変更権という労働者が申請した有給休暇の取得時期を変更する権利があります。

この時季変更権の使用は、申請された有給休暇によって、事業の正常な運営を妨げる場合のみ使用することができます。

例えば、同じ時期に有給休暇の取得希望者が複数人いたり、本人の参加が欠かせない業務がある場合などが該当します。

しかし、有給休暇の取得時季が退職直前の場合には時季変更権が使用できないとされているため、基本的には有休消化は可能です。

ただ、退職するタイミングによっては使えない可能性もあるため、会社の状況を伺いながらタイミングを決めるとより確実に消化できるでしょう。

退職代行を利用して有給消化すべき理由について、別記事で詳細をまとめていますので、注意点や流れも含め確認してください。

未払いの給料や残業代は請求できる?

退職を伝えた際に「じゃあ、給料は払わないね」といわれるケースも珍しくはありません。

しかし、退職する際に給料や残業代を支払わないのは会社側の法律違反です。

そのため、脅しに屈することなく、堂々と請求することが大切です。

また、給料などの未払金請求に対応している退職代行サービスを利用すれば、依頼者に代わり請求してくれるので、自分で交渉しづらい方は利用の検討をしてみて下さい。

仕事をバックレるのはあり?

退職の旨を伝えても、辞めさせてくれない状況だと、もういっそのことバックレてしまおうかと考える人も少なくありません。

しかし、バックレるのはとてもリスクが高いです。

本記事で紹介したように、無断欠勤扱いになり、懲戒解雇や損害賠償を受ける可能性があります。

また、会社の人からの電話や自宅に訪問してくる可能性もあります。

会社の承認なしに無断で欠勤していると罪悪感やストレスを感じる原因にもなります。

バックレるくらいであれば、退職代行サービスを利用してスッキリ辞めた方が、精神的にもかなり楽です。

即日対応している退職代行サービスもあるので、迷って時間をかけてしまうのであれば、一度相談してみましょう。

まとめ

本記事では会社を辞めさせてくれない時の対処法について紹介しました。

もちろん会社側にも辞めてほしくない理由はあると思いますが、自分の人生なのであれば、自分自身を優先しましょう。

悩みを抱えたまま仕事をするよりも、心身ともにスッキリして、次の目標に向かって頑張れる精神状態であることが大切です。

また、退職代行サービスを利用することで、自分の口から伝えるストレスを軽減することができます。

第三者に相談することで気持ちが軽くなることもあるので、まずは無料相談から退職の第一歩を踏み出してみるのもありです。