投稿日: 更新日:

退職代行サービスの失敗しない選び方を解説!成功率や条件を要確認

年々、需要が増えている退職代行サービスですが、需要の増加と共に業者の数も増えているのが現状です。

そんな中、いざ自分が退職代行サービスを依頼するとなると、業者が多すぎてどの業者に依頼をするか悩んでしまいますよね、、、

お金をかけて退職代行を依頼したのに失敗して無駄になるなんて、耐えられないと思います。

しかし、中には退職に失敗するケースも少なからず存在します。

本記事では退職に失敗しないために、退職代行サービスの失敗しない選び方について紹介していきます。

目次

退職代行依頼者が重要視するポイント

退職代行サービスを選ぶうえで、料金、実績、口コミなど様々な観点から業者選びをしていくと思いますが、どれが一番重要なのか実際に退職代行を依頼したことがあるわけではないので、わからないですよね。

もちろん、料金が安い業者で問題がなければ、料金で選ぶべきですが、安すぎても品質が悪いのではないか、本当に退職成功できるのか不安になる方もいると思います。

なので、ここでは退職代行を依頼したことがある人が何を基準に退職代行サービスを選んでいるのか、また、退職成功率100%と謳っている業者が非常に多いですが、実際は本当に100%なのかについて紹介していきます。

独自調査からみる依頼者が重要視するポイント

当社で退職代行サービスを利用したことのある人に対してアンケートを行いました。

その中で「数ある退職代行サービスで、利用した退職代行サービスを選んだ理由を教えてください」という質問に対して以下のような回答がありました。

ネットやSNSで調べ、口コミなどを確認したところ評価も高かったので利用しました。

料金の安さと利用した人の口コミが多くて、良さそうだなと感じたからです。

良く名前を聞く退職代行だからなのと、料金も比較的安かったところが決め手です。

比較的安い金額で円満な退職ができるというリアルな口コミを見かけたからです。

退職代行サービスを使おうと思い、インターネットで調べていた所、一番最初にヒットしたから。

退職代行で高い実績があり、もともと知っていたので今回利用をしました。

回答の中で一番多かったのは、「口コミや評判が良かった」という理由です。

その次に「料金が安い」、「元々知っていた・聞いたことがある」、「ネットで検索したら上位の方にでてきた」という理由が多かったです。

やはり口コミや評判などの利用者の声を参考に依頼をしている方が多いようですね。

利用者の声を高い評判で保つためには常日頃から質の良い対応、サービスを提供する必要があるため、信憑性も高い情報源となっており、利用者側もそれを理解している人が多いようです。

成功率は基本的に100%を謳っている

退職代行サービスのホームページや広告を見ていると、ほとんどの退職代行サービスが成功率100%と謳っているのが事実です。

基本的には法律で退職の2週間前までに退職を申し出れば、自由に退職することができます。(民法627条)

そのため、法律を持ち出せば退職に失敗することはなく、退職代行サービスは高い成功率を維持できるのです。

ではなぜ退職代行に依頼して失敗するケースがあるのでしょうか。

それはこの法律(民法627条)は公務員や契約社員の場合、適用外となり一部条件によっては退職ができないケースがあるからです。

民法627条ではこう記載されています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

民法627条1項 参照

ここでは「当事者(雇用主)が雇用の期間を定めなかったとき」と記載されています。

つまり、正社員などには適用されますが、契約期間が決まっている契約社員には適用されません。

原則として、雇用契約期間中に退職するには怪我や病気、やむを得ない理由を除き、雇用契約期間中は1年以上働いていないと退職することができません。

契約社員が退職代行で退職できる条件については、別記事で詳しく解説していますので、もしご自身が契約社員、もしくは周りに契約社員がいて退職したいと考えているのであれば、ぜひ参考にしてください。

また、公務員に関しては正社員同様に雇用期間の定めはありませんが、公務員には「国家公務員法」「地方公務員法」という公務員独自の法律が存在します。

管理も公的機関やそれぞれの自治体がしています。

そのため、公務員が退職するには公務員法に則り退職手続きをしなくてはなりません。

具体的には任命権者(事業所長等)からの認証を貰う必要があるため、退職が正社員に比べ、難しい場合があります。

特に自衛隊などの国家公務員に関しては、任務に影響が出る場合、退職が認められても退職希望日をずらされる可能性があります。

なので、業者側は退職が難しい契約社員や公務員などの場合、無料相談の時点で条件が厳しそうであれば依頼を断ってしまえば、退職成功率を高く維持することも可能なのです。

公務員が退職代行を利用して退職できる条件も別記事で詳しくまとめていますので、参考にしてください。

退職代行で失敗しない選び方

先ほど、アンケートの結果では口コミを見て選ぶ人が多いことがわかりましたが、退職代行サービスを選ぶ際に失敗しないためにはどういった選び方をすれば良いのでしょうか。

ここでは、退職代行サービスの失敗しない選び方について紹介していきます。

失敗しない退職代行サービスの選び方としては以下の通りです。

- 労働組合や弁護士監修・運営を選ぶ

- 退職代行の依頼料金が常識的か確認

- 追加で支払う料金がないか確認

- 返金保証が付いている

- 口コミや実績を確認

- 運営元の確認

- 事前に無料相談できる

上記のことを確認して依頼する退職代行サービスを決めることで失敗のリスクも限りなく減らせると思います。

是非退職代行を利用しようと考えている場合は、業者の選び方の参考にしてみて下さい。

労働組合や弁護士監修・運営を選ぶ

運営元が労働組合、または弁護士監修、運営の退職代行サービスを選びましょう。

退職代行サービスの運営元は上記の2種類の他に民間企業が運営している退職代行サービスが存在します。

民間企業の場合、他の2種類に比べて料金が低く設定されていることが多いですが、労働組合と比較すると数千円程度でそこまで大きな差はありません。

ではなぜ民間企業が運営している退職代行サービスは選ぶべきではないのか?

それは退職したい企業に対して「交渉」ができるかどうかに関係があります。

原則として民間企業は企業に対して交渉を行うことができずに、退職の意志を伝えることしかできません。

退職代行サービスの中で交渉行為は弁護士資格を保有、もしくは団体交渉件を保有していないと「非弁行為」として法律違反になってしまいます。

退職代行サービスは依頼者に代わり退職の意思を企業へ伝達するサービスです。

しかし、中には「本人から申告してもらわないと受け付けていない」「人手不足だから退職を受け入れることができない」など企業側から退職を拒否されてしまうこともあります。

そんな時は先ほど、紹介したように雇用期間が定められていない場合、法律に則り退職ができることを退職代行サービスは伝えたいですよね。

しかし、この行為自体が企業との「交渉」に該当してしまいます。

そのため、民間企業は退職の意思を伝達することはできますが、企業側に受け入れられなかった場合、反論することもできず、退職は失敗に終わってしまいます。

対して、労働組合や弁護士監修、運営の退職代行サービスは交渉することが可能です。

労働組合は弁護士資格を保有しているわけではありませんが、法律で「団体交渉権」が認められているため、交渉が可能です。

弁護士監修、運営の退職代行サービスはもちろん弁護士資格を持っている人が運営または監修や指導をして行っているので、問題なく交渉することができます。

退職に失敗しないためにも運営元を確認しておくことは重要であるということです。

退職代行の依頼料金が常識的か確認

退職代行サービスの料金にも注目する必要があります。

最近では退職代行サービスも増えており、価格競争の結果、年々価格が下がっている傾向にあります。

利用者側にとってはとても良いことですが、料金が安ければ良いというわけではないので、相場以上に安い場合または以上に高い場合には注意が必要です。

料金の相場は以下の通りです。

| 民間企業が運営している退職代行サービス | 2万円~3万円ほど |

| 労働組合が運営している退職代行サービス | 2万円~3万円ほど |

| 弁護士運営、監修の退職代行サービス | 3万~10万円ほど |

もちろん、依頼者の雇用形態によって差はありますが、退職代行サービスへの料金の大体はこれくらいになります。

料金が安すぎる業者は、サービスや対応の品質に問題がある場合が多いです。

最悪、退職に失敗、連絡が取れないなどの状況になる可能性があるので、十分注意する必要があります。

弁護士に関しては、料金の幅も広く、退職できるだけで良いと考えている場合、サービス内容に対して、料金が高すぎる場合があるので、自分の状況に合わせて業者を選ばないと弁護士の退職代行サービスを活かしきれない場合があります。

例えば、退職するだけではなく、有給消化、未払いの給料の請求、パワハラなどの訴訟を合わせて行いたい場合には弁護士に依頼するべきですが、退職のみを考えている場合、労働組合運営の退職代行サービスでも十分である可能性があります。

自分の希望するサービスに対して、相場と比較して料金が高いと感じるのであれば、他の退職代行サービスを検討しても良いでしょう。

追加で支払う料金がないか確認

追加費用が発生するか確認しておくことも重要です。

追加費用とは一般的に何かしらトラブルや対応が増えたときに発生するものと認識されることが多いですが、退職代行サービスの追加費用には成果報酬や労働組合加入費などが挙げられます。

追加費用がかかる可能性のある退職代行サービスの代表例は以下の通りです。

| サービス名 | 追加費用 |

|---|---|

| 退職代行jobs | 労働組合費 2,000円 |

| 青山北町法律事務所 | 成功報酬 回収額の20%~30% |

| 弁護士法人みやび | 成功報酬 回収額の20%~30% |

| リーガルジャパン | 労働組合費2,000円 |

| 弁護士法人ガイア | 成功報酬 回収額の20%~30% |

労働組合費用としてかかる料金であれば、特別高いものではないので、事前に労働組合が運営している退職代行サービスに確認し、基本料金と合算して他の退職代行サービスと比較すれば問題はないと思います。

しかし、残業代や退職金などを請求した際に回収額の20~30%を追加費用として払う必要がある成功報酬の場合、固定額ではないため多額の費用がかかってしまうかもしれません。

成功報酬は回収額に依存するため、回収額が大きければ大きいほど、追加費用も大きくなります。

そのため、即決せずに一度他の退職代行サービスに無料相談して、追加費用がかかるか確認してみても良いかもしれません。

返金保証が付いている

退職代行サービスの中には返金保証や後払いに対応しているところも多数あります。

返金保証がある退職代行サービスの代表例は以下の通りです。

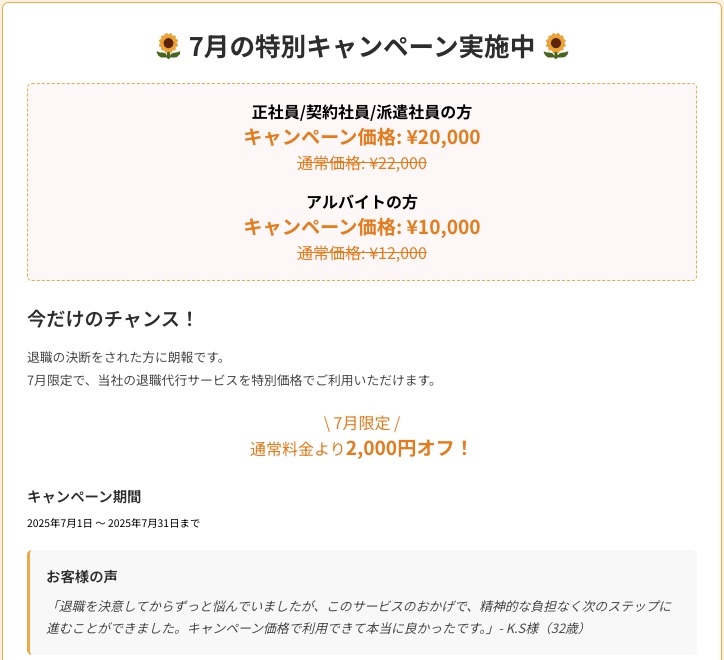

- 退職代行イマスグヤメタイ

- 退職代行サービス辞めるんです

- 退職代行ニコイチ

- わたしNEXT

- 退職代行モームリ

返金保証が付いている退職代行サービスを選べば、万が一退職に失敗しても依頼料金が無駄になることはないので、安心できるでしょう。

もちろん、退職に成功することが一番良いとは思いますが、世の中に絶対はありません。

万が一のことに備えておくことも重要です。

口コミや実績を確認

先ほども紹介しましたが、口コミはかなり信憑性の高い情報源です。

対応が良いか、サービス内容に不満がないか、料金は適正な価格だと感じているのかを確認してみましょう。

人間の心理的に良かったことよりも悪かったことの方が記憶に残りやすい傾向にあるため、良い口コミを探すというよりは悪い口コミがないか確認する方がわかりやすいかもしれません。

口コミの内容にマイナスな意見が比較的多い退職代行サービスであれば、他の業者を検討した方が良いでしょう。

また、検討している退職代行サービスの運営実績や運営歴がここ数か月以内の業者でないところを選んだ方が安心です。

特に運営歴が長い退職代行サービスは以下の通りとなります。

- 退職代行ニコイチ:21年

- アディーレ法律事務所:21年

- わたしNEXT:20年

運営歴が浅いと実績も少ないため、何かトラブルがあった際に経験不足によって対応できないケースがあるかもしれません。

運営元の確認

退職代行業者の運営元を確認しておくことも重要です。

退職代行サービスのホームページなどに運営元が明記されていないマイナーな退職代行サービスであると退職に失敗したり、追加費用が発生するなど、何かしらの問題が起こる可能性があります。

ほとんどの退職代行サービスのホームページには運用元がしっかり明記されているので、明記しないということは何かしらの隠したい理由があるのかもしれません。

他にも、念のため退職代行サービスの所在地や代表者名、オフィスが実在するのかなど、通常であればホームページに記載するような内容がしっかり載っているかどうかも確認した方が確実です。

事前に無料相談できる

事前に無料相談ができる退職代行サービスを選んだ方が良いでしょう。

前提として、ほとんどの退職代行サービスが無料相談を受け付けています。

なので、基本的に無料相談を受け付けていない退職代行にはあまりおすすめできません。

無料相談には退職を依頼するうえで、しっかり退職ができるか判断する時間でもあります。

自分の状況を説明し、交渉が必要になるのか、企業側がどういった動きをしてくるのか、損害賠償を受ける可能性はあるのか、料金はどれくらいになるのかなど退職に成功できるかに関わる重要な部分です。

他にも有給を消化したい、未払金の給料を請求したい、会社に対して訴訟を起こしたいなどどういう風に退職をしたいのか希望を伝え、それに対応が可能かどうかも無料相談である程度判断ができるでしょう。

退職代行サービスの比較表

上では、退職代行サービスの失敗しないための選び方について解説しました。

料金や口コミ、運営元、などが退職代行を選ぶうえで重要になりますが、続いておすすめの退職代行サービスを含めて比較表をまとめました。

これから退職代行を選ぶ際の参考にしてもらえたらと思います。

| 退職代行サービス | 料金 | 運営元 | 転職サポート | 無料相談 | 弁護士の有無 | キャンペーン | 即日対応 | リンク |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

イマスグヤメタイ |

キャンペーンにより 下記の料金が2,000円オフ 正社員:22,000円 派遣社員:22,000円 契約社員:22,000円 アルバイト:12,000円 業務委託:30,000円 公務員:40,000円 |

労働組合運営 | 転職サポートあり | 無料相談可能 | 弁護士監修 | ◎ 申込者全員に1,000円分のアマギフ配布 |

即日対応可能 | 公式サイト |

退職代行EXIT |

20,000円 | 民間企業運営 | 転職サポートあり | 無料相談可能 | 弁護士監修 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

モームリ |

正社員:22,000円 派遣社員:22,000円 契約社員:22,000円 アルバイト:12,000円 |

民間企業運営 労働組合と提携 |

転職サポートあり | 無料相談可能 | 弁護士監修 | ○ リピート割50%OFF 転職支援サービス利用で全額キャッシュバック |

即日対応可能 | 公式サイト |

退職代行Jobs |

正社員:27,000円 派遣社員:27,000円 契約社員:27,000円 アルバイト:27,000円 |

民間企業運営 労働組合と提携可能 労働組合加入金2,000円 |

転職フォローあり | 無料相談可能 | 弁護士監修 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

退職代行ガーディアン |

一律24,800円 | 労働組合運営 | × | 無料相談可能 | 弁護士監修 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

退職代行オイトマ |

24,000円 | 労働組合運営 | 転職サポートあり | 無料相談可能 | 行政書士東京中央法務オフィスと提携 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

弁護士法人みやび |

27,500円~77,000円 成功報酬20%+税 |

弁護士運営 | × | 無料相談可能 | 弁護士対応 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

辞めるんです |

正社員:27,000円 契約社員:27,000円 アルバイト:27,000円 パート:27,000円 |

民間企業運営 労働組合と提携 |

× | 無料相談可能 | 弁護士監修 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

男の退職代行 |

正社員:25,800円 契約社員:25,800円 派遣社員:25,800円 内定辞退:25,800円 アルバイト:18,800円 パート:18,800円 |

労働組合運営 | 転職サポートあり | 無料相談可能 | 弁護士指導 | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

退職代行ニコイチ |

一律27,000円 | 民間企業運営 | 転職サポートあり | 無料相談可能 | × | × | 即日対応可能 | 公式サイト |

どの退職代行サービスも即日対応可能になります。

退職代行で即日退職が可能かどうかは依頼者によって異なってきますが、即日対応してもらえれば、即日退職も交渉次第で可能にはなります。

退職代行で即日退職する方法については、別記事でまとめておりますので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。

また、退職代行で退職する際、料金をなるべく安く抑えたいと考えているのであれば正社員価格の場合

- 退職代行イマスグヤメタイ:20,000円(キャンペーン適応2,000円オフ)

- 退職代行EXIT:20,000円

- モームリ:22,000円

上記の3社の退職代行サービスが料金を抑えて依頼することが可能です。

上記の退職代行サービスの比較表を参考に、依頼する退職代行業者を決めてみることをおすすめします。

退職代行を選ぶ際に注意するポイント

ここまで、退職代行で失敗しない選び方について解説していきましたが、続いて退職代行サービスを選ぶ際の注意点やポイントについて解説していきます。

民間企業の退職代行には注意

先ほど、民間企業が運営している退職代行サービスは交渉ができず、退職に失敗するリスクがあると解説しましたが、必ずしも民間企業が運営している退職代行サービスを選んではいけないわけではありません。

民間企業が運営している退職代行サービスの中には、労働組合と提携している業者や弁護士監修のもと、運営している退職代行サービスも存在します。

なので、「全ての民間企業を選ぶべきではない」というわけではなく、労働組合や弁護士との関係性を持っている民間企業であれば、交渉や有給消化も可能になるケースがあります。

しかし、弁護士監修のもと、民間企業が運営している退職代行サービスの中には、弁護士が名前を貸しているだけで、実際には交渉ができなくて退職に失敗するというケースも存在します。

なので、出来る限り労働組合や弁護士監修、運営の退職代行サービスの中から選ぶと失敗するリスクを減らすことができます。

追加費用が発生しないか確認

失敗しない選び方の部分でも紹介しましたが、追加費用の有無に関してはしっかりと確認する必要があります。

先ほど紹介した労働組合費や成功報酬以外に後々追加費用を請求されるケースもあります。

中には事前に聞いていない料金を後で請求する悪徳業者も存在するので、口コミや実績を確認し、信頼できる退職代行サービスを選択することが重要です。

また、無料相談をする際にも、成功報酬として追加費用がないか、他に費用がかかることがないかしっかりと聞いておくことをおすすめします。

退職代行の選び方でよくある質問

ここまで、退職代行サービスの選び方や注意点について紹介していきましたが、他にも気になる部分や疑問に思う部分もあると思います。

なので、ここでは退職代行サービスを選ぶ際によくある質問を2つ紹介していきます。

転職先や周りにバレない?

退職代行サービスを利用すると、転職活動に影響がでるのではないか、次の職場で利用したことがバレたらどうしよう、家族や友人にバレたら気まずいなど利用後の悩みがあると思います。

結論として、退職代行サービスを利用しても周囲の人にバレることは基本的にありません。

まず、前提として退職代行業者は依頼者であっても、個人情報を外部に漏らすことは許されません。

また、採用面接時や選考する際に企業側が行う「前職調査」というものがあります。

前職調査は採用する人の経歴や実績を調査するもので、あくまでも本人の同意がない限り、行ってはなりません。

もし、同意なしに前職調査を行った場合、個人情報保護法に違反するため禁止行為とされています。

また、前職の職場も同様に個人情報を外部に漏らすことを禁止されているので、前の会社から転職先に利用情報が伝わることもないでしょう。

なので、自分から退職代行を利用したことを言わなければ基本的に使ったことがバレることはありません。

しかし、退職代行サービスの利用をした時に企業側の嫌がらせで懲戒解雇扱いにされるケースもあるかもしれません。

退職理由が懲戒解雇である場合、面接時に理由を聞かれることもあるでしょう。

そのためにも会社との交渉をしっかりと行ってくれる、信用できる退職代行サービスを選ぶことが重要です。

退職代行を使えば絶対に退職できる?

退職代行サービスを使えば、基本的には退職できるでしょう。

しかし、結論としては絶対に退職できるとはいえません。

先ほど紹介したように法律では退職の2週間前までに退職を申し出れば、退職することができます。(民法627条)

しかし、民法627条には雇用期間に定めがないもの、つまりほとんどの場合、正社員を対象としています。

そのため、雇用期間に定めがある契約社員や公務員法に基づいている公務員に関しては対象外となるため、退職代行サービスを利用しても、退職に失敗する可能性があります。

また、正社員の場合でも、中には退職を受け入れてくれなかったり、懲戒解雇や損害賠償をすると脅しにくる企業も存在します。

ですが、そういった脅しも法律上は違反行為となるため、逆にこちらから損害賠償や訴訟を起こすことも検討できます。

そのためにも交渉ができる退職代行サービスを選ぶことが重要です。

まとめ

本記事では退職代行サービスの失敗しない選び方や注意点について解説していきましたが、一番良い選び方は口コミを参考にすることがおすすめです。

料金やサービス内容ももちろん重要ですが、ホームページには自社をアピールするために基本的にはメリットの部分をメインとして記載されています。

メリットを見て、判断すると実際に代行業務を行ってもらう際に見落としがあるかもしれません。

事前に複数のサービスに無料相談をして、しっくり来るところを選ぶことも重要です。