投稿日: 更新日:

退職代行は契約社員でも使える?辞めたい場合の条件を徹底解説

最近では、パワハラを受けている、仕事が毎日しんどいなどの理由で「退職代行サービス」を利用して会社を辞める人が増えています。

退職代行を利用する多くが正社員として働いている人だという印象の方もいると思います。

では雇用形態が違う契約社員でも退職代行サービスを利用できるのか?

結論として、契約社員でも退職代行を利用することができますが、退職できるかどうかは条件があります。

本記事では契約社員でもすぐに退職することができるのか、退職代行サービスを使って退職するにはどんな方法や条件があるのかについて、紹介・解説していきます。

契約社員は受け付けていない退職代行サービスもありますが、イマスグヤメタイでは、契約社員でも退職代行を受け付けています。

なので、もし契約社員で他の退職代行サービスでは断られたり、確実に退職したいと考えているのであれば、まずは下記より無料相談をしてください。

契約社員は退職代行が利用できない可能性も

契約社員は退職代行を利用して、退職することは可能です。

ただし、契約社員は雇用形態が「有期労働契約」を結んでいるため、正社員に比べ退職するのが難しく、退職代行サービスによっては契約社員は対応していないケースもあります。

理由としては、正社員は「無期雇用契約」なので、働く期間が定められておらず、退職する2週間前に申し出をすれば、退職ができる権利をもっています。

ですが、契約社員の「有期労働契約」の場合は定められた期間を働くための契約なので、原則として自由に退職することができません。

もちろん条件に合致していれば、契約社員でも退職することは可能です。

契約社員が退職できる条件は記事内でしっかりと解説していますが、そもそも契約社員の有期労働契約とはどのような契約なのかについて解説します。

契約社員は有期労働契約

契約社員の有期労働契約とは、定められた期間を働く雇用契約で、3か月、6ヶ月。1年など期間を決めて雇用する形態で最長で3年となります。

契約社員の他にも、派遣社員やアルバイトなどの非正規社員に多い雇用形態です。

企業側は不足している労働力をピンポイントで補えるというメリットがあります。

しかし、原則、労働者から退職を申し出することができないという特徴があります。

そのため、「無期雇用契約」と違い、会社側の同意がないと契約社員は退職を申し出ても退職することができません。

ただ、契約社員でも退職ができるケースがあります。

契約社員が退職代行を利用できるケース

先ほど解説したように、契約社員の無期雇用契約の場合でも退職できるケースがあるので、安心してください。

また、退職代行サービスを使って退職することができるケースもあるので、自分で言いづらい人や精神的なストレスを軽減したい人は退職代行の利用を検討してみても良いでしょう。

契約社員でも退職ができるケースは以下の通りとなります。

- 勤続年数が1年以上

- 退職せざるを得ない理由

- 合意解除

上記3つのうち1つでも当てはまるケースであれば、契約社員でも問題なく退職が可能となり、退職代行も利用することができます。

契約社員でも退職できるそれぞれのケースについてより詳細に解説していきます。

勤続年数が1年以上

無期雇用契約でも勤続年数が1年以上であれば労働基準法に則り、いつでも退職が可能です。

労働基準法では以下のような条文となっています。

「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」

引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索

しかし、上記の条文ではもともとの雇用期間が1年を超えるものに限られていて、雇用期間が3か月や6ヶ月などの1年に満たない期間の場合、適用外となるので注意が必要です。

契約社員で働いて1年未満だけど退職したい場合は次以降の条件に合致していないかを確認してみましょう。

退職せざるを得ない理由

契約社員でも退職ができるケースの2つ目はやむを得ない退職理由がある場合は退職することが可能です。

民法では以下のような条文となっております。

「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

引用元:民法|e-Gov 法令検索

簡単に言うと

有期労働契約であっても、やむを得ない理由がある場合はすぐに雇用契約を解除して、退職ができる。

また、そのやむを得ない理由の原因が会社側にあった場合、労働者に対して、損害賠償する責任がある。

というものになります。

やむを得ない状態というのは、何かしらの理由で働くことができない状態のことを指します。

具体的な理由としては以下のような場合になります。

ハラスメント行為を受けた

上司や同期から何かしらの圧力を受けたり、不快になる行為を受けている場合、契約期間 中でも退職できるケースがあります。

ハラスメントの基準は受ける側の精神的状態による場合もあるので、「これってハラスメントではないか?」と感じたら外部の窓口に相談してみても良いでしょう。

給料の未払い

経営者には従業員の賃金を保障する義務があります。

人によっては1回の給料の支払いができてないだけで、生活が苦しくなる人もいます。

そのため給料が支払われない企業では働くことができないという立派な理由として認められるケースがあります

契約した労働条件と違った場合

雇用契約時に結んだ条件とは全く異なる条件で労働を強いられている場合にもやむを得ない理由として認められます。

労働時間や仕事内容などで明らかに聞いていたものとは違う場合はすぐに退職ができるでしょう。

怪我や病気などによる長期休業

雇用期間中に怪我や病気などでしばらく働けない状態になってしまった場合にも雇用契約を解除して、退職できるケースがあります。

しかし、通院の証拠や医者からの診断書などの各種証明書が必要となるケースもあります。

家庭の事情による長期休業

家族の介護が必要となった時に介護できる人が自分だけの場合、やむを得ない理由として認められる場合があります。

しかし、怪我や病気の事例と同様に証明書の提出が求められる場合があるので、退職まで少し時間がかかってしまう場合があります。

合意解除

契約社員でも退職ができるケースの3つ目は雇用者と労働者で、お互いに合意がある場合、雇用契約の「合意解除」という形になり、退職が可能となります。

その場合には1年未満の雇用期間でも問題なく退職が可能です。

しかし、何かしらの理由がないと会社側に合意を得るのは難しいでしょう。

やむを得ない理由以外で退職したい理由となると、「やりたいことや夢ができた」と伝えて会社側に納得、応援をしてもらう。

他には、素直に「この会社で働きたくない」「働くのが嫌だ」と伝えて会社側に理解をしてもらうしかありません。

中々言いづらい理由ではありますが、自分で言うのがつらいという方には退職代行サービスを利用することで上記のような意思を伝えてもらうことも可能です。

その場合、退職代行業者を通じて合意退職を申し出る形となります。

会社側の合意を得ることができれば、無事退職することができます。

しかし、会社側が納得できずに合意解除まで至らなかった場合、退職に失敗してしまうので、一度、事前に退職代行サービス側に相談した方がより確実です。

それでは続いて、契約社員で退職代行を利用したい場合、どの退職代行サービスがおすすめなのかについて解説していきます。

契約社員におすすめの退職代行サービス

上で説明したように契約社員でも退職代行サービスを利用することができるケースがあります。

しかし、運営元が民間企業の退職代行サービスだと退職が難しい場合があります。

特に契約社員で1年未満の場合は「やむを得ない理由」か「合意解除」による退職しかできません。

その場合、後程説明しますが、法律で企業との「交渉」が禁止されている民間企業だと退職することができないのです。

なので、ここでは退職に失敗しない為にも契約社員におすすめの退職代行サービスを紹介していきます。

また、契約社員の方は以下の点に注目して業者を選択することをおすすめします。

- 契約社員も対応している

- 労働組合、弁護士監修・運営の退職代行サービス

- 返金保証付きサービス

契約社員も対応している

契約社員で退職代行を利用したい場合、契約社員も対応している退職代行サービスを選ぶことが重要です。

退職代行サービスの中には、対応の難しさから契約社員の退職の依頼を受け付けていないところもあります。

退職代行業者のホームページや広告に対応ができるかどうか記載されている場合が多いので、契約社員も対応可と記載がある退職代行業者を見つけましょう。

また、当サイトがおすすめする以下の退職代行業者は契約社員の対応が可能です。

| イマスグヤメタイ | 辞めるんです | |

|---|---|---|

| 運営元 | 労働組合運営の弁護士監修 | 民間企業運営の労働組合が提携 |

| 相談 | LINEで無料相談可 24時間対応 |

LINEで無料相談可 24時間対応 |

| 返金保証 | あり | あり |

| 追加料金 | なし | なし |

| 交渉 | 退職・有給消化の交渉可 | 退職・有給消化、未払金の交渉可 |

| 料金 | 22,000円 | 27,000円 |

| その他 | 紹介者にアマギフでキャッシュバックキャンペーン実施中 | 後払い可 |

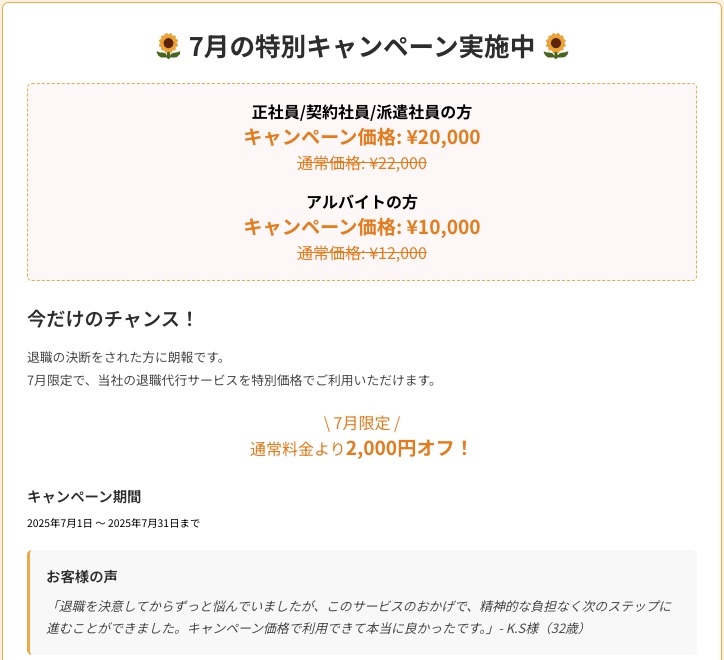

退職代行イマスグヤメタイ

| サービス名 | イマスグヤメタイ |

|---|---|

| 運営元 | 労働組合(弁護士監修) |

| 料金(税込み) | パート・アルバイト 12,000円 正社員、契約社員、派遣社員 22,000円 業務委託 30,000円 公務員 40,000円 |

| 当日対応 | あり(即日退職も可能) |

| 相談方法 | お問い合わせフォーム・LINE |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | クレジットカード決済 銀行振込 |

運営元は労働組合ですが、弁護士が監修しており、法律にも強いことが特徴です。

退職に失敗したら全額返金保証、追加料金もなく安心です。

イマスグヤメタイは契約社員の退職代行も対応しており、事前に無料相談も可能です。

料金も相場より安く、キャンペーンも実施中なので料金を抑えて退職代行を依頼することができます。

退職代行サービス辞めるんです

| サービス名 | 辞めるんです |

|---|---|

| 運営元 | 民間企業(労働組合提携) |

| 27,000円 | |

| 当日対応 | あり |

| 相談方法 | お問い合わせフォーム・LINE |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | クレジットカード決済 銀行振込 |

辞めるんですの運営元は民間企業ですが、労働組合と提携しているため、交渉にも問題はありません。

退職成功率は100%で有給消化、未払金の交渉なども対応しています。

後払いも可能なので、お金がすぐに用意できなくても安心ですね。

※あくまでホームページに記載されている情報を元に紹介しているので、他にも相談したいことがあれば、無料相談にて、是非相談してみてください。

この2社はホームページ内でも契約社員の依頼でも対応ができることが記載されています。

労働組合、弁護士監修・運営の退職代行サービス

契約社員に対応している業者を選ぶことも大切ですが、労働組合、弁護士が運営している退職代行サービスを選ぶことも重要です。

退職代行サービスには民間企業、労働組合、弁護士の3種類の運営元が存在しております。

民間企業の場合、退職の意思を依頼者の代わりに伝えることができますが、先ほど紹介したように会社との交渉が禁止されています。

もし仮に、弁護士資格を持たない民間の退職代行業者が、依頼者の代わりに会社との法的交渉をしてしまうと「非弁行為」という弁護士法に違反することになってしまうため交渉ができません。

退職代行の非弁行為については別記事で詳細をまとめていますので、退職代行業者側がどのような場合法律違反なのか、依頼したときに問題になり得るのかについて知りたい場合は参考にしてください。

契約社員が退職できる方法の1つである「同意解除」は企業との交渉になるため、この方法は使えません。

また、「やむを得ない理由」であっても証拠の提示や相手に認めてもらう必要があるので、交渉が必要になる場合があります。

そのため、退職代行業者であっても民間企業の場合、1年未満の勤続年数で退職を実現することが難しいのです。

労働組合に関しては、民間企業同様に弁護士資格があるわけではありませんが、労働組合法で「団体交渉権」というものが認められているので、法的な交渉をしても問題がありません。

また、弁護士は当然弁護士資格をもっているので、交渉はもちろんのこと、企業側から訴訟や損害賠償をされた時にも頼れる味方としてサポートしてくれます。

企業側からしても、弁護士から退職通知がきたらあまり反論してこない場合も多いです。

上記の理由から契約社員で退職代行サービスの利用を考えている方は労働組合、弁護士監修・運営の退職代行サービスを利用することで、より確実に退職することができ、何かあったときにも交渉ができる運営元に頼めば、安心して任せることができます。

返金保証付きサービス

冒頭で紹介したように契約社員は正社員に比べ、退職の難易度が高いので少なからず退職の失敗リスクがあります。

せっかくお金を払って退職代行を依頼したのに失敗したら、損するだけですよね。

でも退職代行業者の中には、退職に失敗したときに費用を返金してくれる「返金保証」を行っている業者もいます。

万が一に備え、返金保証がついている退職代行サービスを選ぶことを強くおすすめします。

退職代行で返金可能なサービスは別記事で一覧で解説しており、返金されるケースも紹介していますので、リスクを背負わずに退職代行を利用したい場合は確認してみてください。

契約社員が退職代行を利用する際の注意点

ここまで、契約社員が退職するための条件や退職代行業者の選び方について紹介していきましたが、最後に退職代行を利用する際の注意点についてお伝えしていきます。

- 満了金を受け取れない

- 失業保険が受け取りにくい

- 退職に失敗するリスク

事前に注意点を把握しておくことで、退職すべきタイミングや退職した後にどんなデメリットがあるのか理解することができます。

それを理解することで、本当に退職すべきなのか、退職したあとでも問題なく生活ができるのか判断することが大切です。

満了金を受け取れない

契約社員には多くの場合、満了金というものが支給されます。

満了金は定められた契約期間を働くことができれば受け取ることができます。

なので、契約期間中に途中で退職してしまうと満了金を受け取ることができなくなってしまいます。

それがもし、勤続年数1年以上で退職をしたとしても雇用契約期間が3年だったら、3年間働かないと受け取ることができないので、注意が必要です。

しかし、満了金は法律で義務付けられているものではなく、正社員のボーナスと同じで、企業によって金額や満了金そのものがあるか、ないかは異なります。

確認方法としては、契約書や就業規則で確認、または総務担当者などに確認することができるでしょう。

退職を検討される際には、契約満了期間と金額を考えて、今退職するべきなのか判断することが大切です。

失業保険が受け取りにくい

契約社員は途中で退職せずに契約期間を満了することができれば、契約更新としてまた同じ企業と雇用契約を結ぶか、未契約としてその企業で働くことを終了するかの2択になります。

もし、契約更新せず、未契約で終了した場合は「特定理由離職者」として認定され、ハローワークに申請すれば失業保険で様々な優遇を受けられます。

もちろん、自主退職をした場合でも失業保険は受け取れますが、特定理由離職者は自主退職者に比べ、以下の違いがあります。

受給要件の緩和

自主退職の場合、失業保険の受給資格は離職日から2年前の期間で被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が12か月以上必要とされていますが、特定理由離職者の場合、離職日から1年前の期間内で6ヶ月以上被保険者期間であれば、受給することができます。

給付制限期間がなくなる

給付制限期間とは退職をしてから失業保険が給付されるまでの期間となります。

自主退職の場合、原則2ヶ月程度かかります。そのため、給付されるのは申請をしてから2か月後となります。

※令和7年4月1日以降は1か月に変更

しかし、特定理由離職者の場合その給付制限期間が免除されるので、待機期間がなくすぐに給付されます。

しかし、実際にお金が振り込まれるまで1か月程度かかる場合があるので、注意が必要です。

受給期間の延長

自主退職の場合、勤続年数によってことなりますが、90日~150日が受給期間となります。

特定理由離職者の場合、90日~240日と最大で1年の3分の2が受給期間となるケースがあります。

しかし、特定理由離職者の受給期間は年齢によっても変動するため、勤続年数だけではなく自身の年齢と照らし合わせて算出する必要があります。

以上の理由から、退職を検討される際には、自身の生活費や次の転職先を考えて判断することがとても重要なのです。

できれば転職活動を終わらせたあとに退職することで、失業保険を受け取らなくてもお金に困らずに済むので、一番おすすめです。

退職に失敗するリスク

契約社員が退職するのは通常よりも難易度が高いのもあり、退職代行を利用しても、本記事で紹介した「勤続年数が1年以上」「やむを得ない理由がある場合」「合意解除」に当てはまらない場合は企業側が退職を認めないケースがあります。

もし、退職に失敗すると気まずい空気の中出社しなくてはなりません。

なので、退職代行サービスの利用を検討される際には、上記の3つのうち1つでも当てはまるのかを確認したうえで、依頼先の退職代行業者に相談することが一番確実です。

状況によっては証拠や証明ができるものを要求されるケースもあるので、事前に準備できるような期間を作っておくことも大切です。

退職代行を契約社員は利用できるのかまとめ

契約社員の退職は正社員に比べ難しいので、事前に退職ができる状況なのか確認してから行動した方が良いでしょう。

また、退職することでデメリットもあるので、本当に退職するべきなのか、家族や知人と相談するのも1つの手です。

しかし、次の転職先や次の目標を見つけておくとデメリットもそこまで気になるものではないと思います。

イマスグヤメタイでも、契約社員の退職代行は受け付けておりますので、もし自分が退職できるのか事前に相談したい場合は、下記より無料相談をしてください。