投稿日: 更新日:

退職代行で業務委託の契約解消は可能?急に辞めることができるか解説

最近、副業ブームと同時にフリーランスや個人事業主として生計を立てている人が増えてきました。

特に人間関係や通勤がない在宅でできる仕事はとても魅力的ですよね。

フリーランスや個人事業主として活動している方の大半が企業との業務委託契約を結び仕事を獲得しています。

しかし、その反面

「収入が安定しない」

「時給ではないため、労働に見合った給料が貰えない」

などの金銭的な悩みや労働の過酷さから挫折している人も増えています。

それは退職代行業界にも影響しており、業務委託契約解除をしたいという依頼も増えています。

もちろん、業務委託契約をしていても退職代行サービスを使って契約解除をすることができますが、安易に依頼すると失敗するリスクもあるため注意が必要です。

本記事では業務委託でも退職代行を使って退職が可能なのか、退職代行を利用する際の注意点について解説していきます。

目次

業務委託契約とは?

そもそも業務委託契約とはどんな契約なのかご存じでしょうか。

業務委託契約とは自社以外の人(個人や企業)に業務の依頼をする契約です。

自社ではできない業務をその会社に所属していない外部の個人や企業に報酬を支払って業務を行ってもらう契約です。

業務委託契約をすることで企業側には即戦力となる個人事業主へ仕事の依頼ができる点と育成コストや採用コストがかからないという点が最大のメリットとなります。

依頼を受ける側(受託者)は労働環境に縛られず、自分のペースで業務を遂行することができ、自身のスキルに見合った報酬が貰えるという点がメリットです。

最近では以下のような職種で業務委託契約がされるケースが増えています。

- 営業職

- 配送ドライバー

- デザイナー

- プログラマー

- ITエンジニア

- ライター

- 美容師

- 栄養士

- 弁護士

- 税理士

専門的な知識がなくてもできる営業職や配送ドライバーから美容師や弁護士など高いスキルや知識が必要な職種まで幅広く存在します。

一時期、爆発的に人口が増えたuber eats配達員も個人とuber eats社による業務委託契約のもと成り立っています。

スキルがあれば会社に所属していたときよりも収入が上がるケースもありますが、固定制の給料ではないため、収入が不安定になるという側面もあります。

業務委託契約と雇用契約の違い

会社員に比べて自由な働き方ができるイメージがある人も多いと思います。

フリーランスや個人事業主などの業務委託契約と会社員やアルバイトなどの雇用契約にはどんな違いがあるのでしょうか。

違いは主に下記の3種類になります。

- 労働条件の縛り

- 社会保険の加入義務

- 労働基準法の適用

労働条件の縛り

まず、労働条件ですが、業務委託契約は雇用契約とは異なり、働く時間、場所などを依頼者側から拘束されることがありません。

業務委託契約を結ぶうえで必要な決定事項は「業務内容」とそれに対する「報酬」です。

もちろん細かいことを言えば、納期や品質などに関しても決めておく必要がありますが、勤務時間や勤務場所を決められてしまうと普通に会社員として働くのと変わりないですよね。

業務委託契約にも関わらず、

・働く時間や場所を拘束されたり

・業務の指示を細かく受けている

など、雇用された労働者と同じような働き方をしている場合、業務委託契約として契約しているけれど、契約内容は通常の雇用契約とほとんど同じようなものを「偽装業務委託契約」と言います。

後ほど説明しますが、法律上、偽装業務委託契約の場合、雇用契約として扱われるため、退職代行においても雇用契約として扱われます。

そのため、偽装業務委託契約なのかどうか判断する必要があります。

あくまでも依頼主(依頼をする人)と受託者(依頼を受けた人)は対等な関係であり、雇用関係はありません。

そのため、両者の間に指揮命令系統は存在せず、受託者は決められた納期や品質、結果を守ったうえで自分の裁量で業務を行えることが業務委託の最大の特徴です。

社会保険の加入義務

次に社会保険の加入義務についてですが、正社員などで働いている人は給料から天引きで社会保険料が差し引かれていると思います。

それは従業員の社会保険の加入が企業で義務付けられているため、あらかじめ差し引かれています。

対して業務委託契約の場合には従業員ではなく、あくまでもビジネスパートナーとして関係をもっているため、受託者は自身で報酬の中から社会保険料を支払う手続きが必要になります。

また、負担料も雇用契約の場合、雇用している企業が半分負担してくれますが、業務委託の場合、受託者個人が全額負担するため、負担額が大きいことが特徴です。

労働基準法について

最後に労働基準法についてですが、業務委託契約の場合は対象外となります。

労働基準法は労働者を守るためにある法律ですが、指揮命令系統がある雇用主から従業員が不当な扱いを受けないためにある法律でもあります。

ビジネスパートナーである業務委託契約では自分の裁量で業務を行うため、どんなに忙しくても、自分で仕事の依頼を受けているので、原則自己責任となります。

しかし、2024年11月に増加するフリーランス労働者を守るために「フリーランス新法」という法律が施行されています。

業務委託契約の種類

ここまで、業務委託契約の概要について紹介してきましたが、業務委託契約には大きく分けて、請負契約、委任契約、準委任契約の3つの種類があります。

法律上は請負契約、委任契約の2種類に分類されますが、主な違いは業務内容の違いです。

退職代行サービスを利用するうえで、どの業務委託契約に分類されるかに大きな影響はありませんが、法律上では請負契約と委任契約に分かれている為、適用される法律が変わってくる可能性もあります。

請負契約

請負契約とは受託者が一定の仕事の完成を約束し、その結果に対して依頼主が報酬を支払うというタイプの契約です。

目に見える形やサービスなどの成果物を納品することが特徴で、成果物の品質や納期などが契約書に明記されることが一般的です。

代表的な職種としては以下の通りです。

- 営業職(売上という成果物)

- ライター(文章を提供)

- デザイナー(デザイン物を提供)

- 美容師(サービスを提供)

請負契約は一番オーソドックスな契約タイプでもあり、多くの職種に該当する契約タイプです。

基本的に営業や美容師などの無形商材に関しても、売り上げの構築やサービスの提供という形で成果物と扱われることになります。

委任契約

委任契約は受託者が法律行為や法律に伴う事務処理を主に仕事内容とする契約を指します。

簡単にいうと法律に関する事務処理を業務として契約する内容のものが委任契約です。

代表的な職種としては以下のような仕事内容を依頼した際に委任契約になります。

- 弁護士(訴訟業務など)

- 税理士(税務申告など)

民法643条では「委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを引き受けることによって、その効力を生ずる」と定義づけられています。

請負契約とは違い、事務処理を依頼しているので、形としての成果物はなくても契約内容の履行をしていれば報酬が発生するのが特徴です。

準委任契約

準委任契約は法律行為以外の事務処理を委託する契約タイプです。

委任契約との大きな違いは法律行為が伴う業務かどうかの違いになります。

幅広い業界で取り交わされる契約内容なので、一概に代表的な職種というのは存在しませんが、例えば、アプリ開発における業務委託契約で、業務内容がアプリのバグがないか確認するテスト業務だったとします。

「バグがないか確認する」という契約内容のため、「バグをみつけなければいけない」という成果物は存在せず、バグが見つかろうが、見つからなかろうが報酬は発生し、具体的な納品物はありません。

請負契約とは異なり、結果に影響されないのが特徴的な契約タイプとなります。

業務委託契約でも退職代行の利用は可能

冒頭でも、業務委託契約でも退職代行サービスの利用は可能だとお伝えしました。

もちろん業務委託契約でも退職すること自体も可能です。

しかし、正社員やアルバイトなどの雇用契約とは異なり、業務委託には業務委託の退職する条件などがある場合があり、無理やり契約解除を行うと依頼主から損害賠償を請求される危険性があります。

では退職代行サービスを利用する上で正社員やアルバイト、派遣社員などの雇用契約とはどういう点が違うのか、注意するべき点などについて解説をしていきます。

業務委託は2週間前の通知では退職不可

そもそも業務委託契約はどうすれば契約を解除することができるのでしょうか。

結論として、業務委託契約の解除条件はありません。

民法では以下のように定められています。

「第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」

引用:e-GOV 法令検索

つまり民法651条では業務委託契約は依頼者、受託者の両者どちらも、いつでも解除することが認められているのです。

しかし、契約内容に契約解除の申し出の期限などが明記されている場合は契約内容を守る必要があるため注意が必要です。

契約内容を守らないと先ほど説明した通り、損害賠償を請求される恐れがあります。

では退職代行を使って契約解除する際の注意点とは何なのか?

それは雇用形態、法律、退職代行業者の3つに関係性があります。

正社員やアルバイトなどの雇用期間が定められていない雇用形態の場合、退職する2週間前に退職の意思を伝えていれば、退職をすることができることが法律で定められています。(民法627条1項)

退職代行サービスはこの法律を利用して依頼者に代わり退職の意思を会社側へ通知してくれる伝書バト的な役割のサービスです。

しかし、先ほどお伝えした通り、業務委託契約はそもそも雇用契約ではないため、この法律の適用外となります。

また、退職代行サービスには交渉ができる業者と交渉ができない業者が存在します。

見分け方としては運営元を確認しましょう。

運営元には主に民間企業、労働組合、弁護士の3種類が存在しますが、業務委託契約において交渉ができるのは弁護士のみです。

交渉とは退職代行業者と会社とのあいだで有給消化や退職日の交渉、未払金の交渉など、退職する際に会社側と退職代行業者が話し合うことを指します。

弁護士資格を持たない人が交渉を行うのは「非弁行為」と呼ばれ弁護士法に違反してしまいます。

そのため、民間企業の退職代行サービスは民法627条1項を利用して、退職の意思を通知して退職を促しているため、あくまでも交渉ではなく「通知」という形で退職手続きを進めています。

しかし、業務委託契約の場合、2週間前の通知(民法627条1項)では退職できないため、退職代行を利用して契約解除するには依頼者との話し合いを行うことを前提とするため「交渉」が必須なのです。

上記があるため、民間企業や労働組合が業務委託の退職代行を行うと非弁行為になってしまうため、運営元を確認し、弁護士に依頼することをおすすめします。

業務委託は雇用されていない

先ほど解説した通り、業務委託契約は交渉を前提としているため、民間企業では対応できないことがわかりましたが、労働組合でも交渉することが可能だと思われている方も多いのではないでしょうか。

労働組合も「団体交渉権」が国で認められている為、交渉自体は可能です。

ですが、あくまでも雇用されている労働者に関する権利なのです。

そのため、業務委託契約に関しては、労働者ではない(雇用されていない)ので、業務委託契約の中では交渉するのは非弁行為に該当するため、労働組合であっても対応することができないのです。

ただ、例外もあります。

「業務委託契約と雇用契約の違い」の部分で紹介した、偽装業務委託契約の場合、法的な扱いは雇用契約と同様になるため、労働組合でも対応が可能となります。

業務委託契約と偽装業務委託契約を判断することができれば、労働組合でも退職代行を依頼することが可能なので、無料相談などの際に一度、契約書の画像やデータなどを持って判断してもらうことがおすすめです。

業務委託は弁護士の退職代行に依頼が良い

先ほどお伝えした通り、業務委託の退職代行を依頼する際には弁護士運営の退職代行サービスに依頼するのが一番良いです。

しかし、弁護士運営の退職代行サービスは他の運営元のサービスに比べ、対応できる範囲も多いため、料金が高めに設定されている事が多いです。

費用をあまりかけたくないと考えている方は対策として、労働組合が運営している退職代行サービスでも対応可能なケースがあります。

それは弁護士監修しており、弁護士も退職代行の対応が可能の退職代行サービスです。

弁護士監修の退職代行サービスとは運営元が民間企業や労働組合でも弁護士が指導や監督などのサポートをしている退職代行サービスになります。

そのため、運営元が弁護士でなくとも法的な知識や手続きが必要になった場合、監修している弁護士がいるので安心できるでしょう。

しかし、中には弁護士の名前を貸しているだけで、実際には交渉業務は弁護士資格を持たない人がやっていることもあるので、注意が必要です。

口コミやホームページを見て、交渉業務も監修している弁護士がしっかり行っているという場合は、業務委託の退職代行を依頼するのは非弁行為に該当しないため、問題ありません。

前提として、弁護士運営の退職代行サービスに依頼した方が良いですが、なるべく費用を抑えたい場合には弁護士監修の退職代行サービスに依頼するのも一つの手です。

業務委託で辞める場合のおすすめ退職代行

本記事で紹介した通り、業務委託契約の契約解除を退職代行サービスに依頼して行う際には、弁護士運営、もしくは弁護士監修の退職代行サービスを利用するのが必須条件となってきます。

ここでは業務委託契約の退職代行でおすすめの退職代行サービスを3つ紹介していきます。

| サービス名 | 料金 | 運営元 | 業務委託 |

|---|---|---|---|

| イマスグヤメタイ | 12,000円~40,000円 | 労働組合 (弁護士監修) |

対応可能 |

| やめたらええねん | 9,800円~44,000円 | 労働組合 (弁護士監修) |

対応可能 |

| 弁護士法人みやび | 27,500円~77,000円 | 弁護士 | 対応可能 |

それでは、業務委託契約の退職が可能のおすすめ退職代行サービスについて、それぞれ詳細を解説していきます。

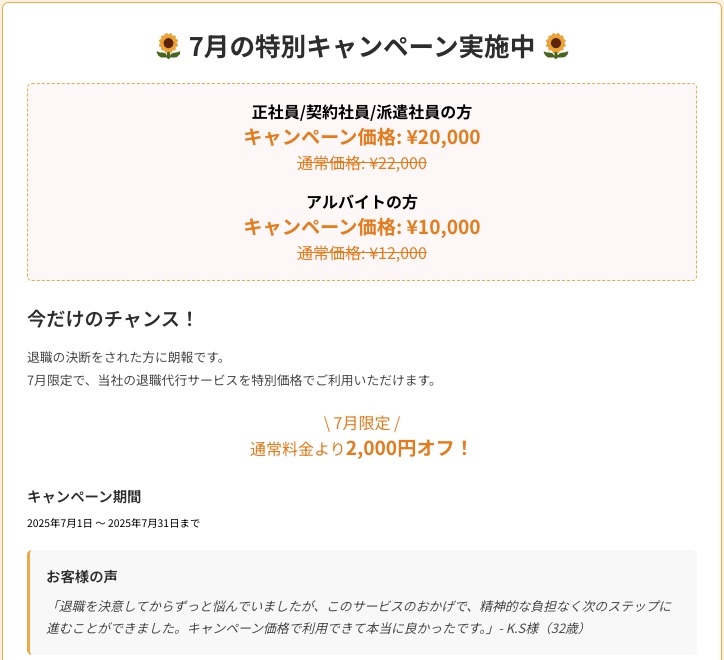

イマスグヤメタイ

| サービス名 | イマスグヤメタイ |

|---|---|

| 運営元 | 労働組合(弁護士監修) |

| 料金(税込) | パート・アルバイト:12,000円 正社員、契約社員、派遣社員:22,000円 業務委託:30,000円 公務員:40,000円 |

| 当日対応 | あり |

| 相談方法 | お問い合わせフォーム・LINE |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振込 |

退職代行イマスグヤメタイは労働組合運営の退職代行ですが、弁護士が監修しており、業務委託契約の場合はその弁護士が対応してくれます。

そのため、イマスグヤメタイでは業務委託も退職が可能なのです。

幅広い雇用形態に対応しており、業務委託契約は料金30,000円がかかりますが、今回紹介するおすすめの退職代行サービスの中では最安値です。

即日退職も可能で現在利用者全員に1,000円のAmazonギフト件のキャッシュバックキャンペーンも行っているので、実質1,000円割引の特典付きです。

やめたらええねん

| サービス名 | やめたらええねん |

|---|---|

| 運営元 | 民間企業(弁護士監修) |

| 料金(税込) | パート・アルバイト:9,800円 正社員、契約社員、派遣社員:19,800円 業務委託:33,000円 公務員:44,000円 |

| 当日対応 | あり |

| 相談方法 | 電話・メール・LINE |

| 対応時間 | メール・LINEのみ 24時間対応 |

| 支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振込 |

退職代行やめたらええねんは民間企業が運営している退職代行サービスです。

顧問弁護士や社労士が監修しており、見解がいつでも聞ける体制を整えているため弁護士などが必要な場面ですぐに対応することができます。

業務委託の場合33,000円と少し高いですが、2回払いの分割での支払いも可能なので、すぐにお金が用意できなくても大丈夫です!

対面やWEB面談にも対応しており、退職代行サービスには珍しい指名制度を採用しているので、自分が相談しやすい人を選ぶことも可能です。

弁護士法人みやび

| サービス名 | 弁護士法人みやび |

|---|---|

| 運営元 | 弁護士 |

| 料金(税込) | アルバイト・正社員・派遣社員・契約社員:27,500円 公務員:55,000円 自衛隊・会社役員・業務委託:77,000円 |

| 当日対応 | あり |

| 相談方法 | LINE・メール |

| 対応時間 | 24時間365日無料相談受付 |

| 支払い方法 | 銀行振込 |

弁護士法人みやびは弁護士が運営している退職代行サービスで、退職代行以外にもあらゆる法的な問題を解決する弁護士事務所です。

弁護士が運営しているので、業務委託契約の対応はもちろんのこと、会社役員の退職などにも対応しています。

弁護士事務所には珍しいLINEでの対応も行っており、難しいことは考えず、全て弁護士に丸投げしても大丈夫です。

料金は高めに設定されていますが、パワハラやセクハラなどの訴訟、未払金の請求などに関しても安心して任せられることが特徴です。

※訴訟や未払金の請求などで回収できた20%を成功報酬として料金に上乗せされます。

他の退職代行サービスで対応が難しい状況の方は、是非一度無料相談をして弁護士の意見を聞いてみるのもありです。

まとめ

本記事では業務委託契約における契約解除の方法や退職代行サービスを利用する際の注意点について解説していきました。

会社に所属していないとはいえ、つらい業務をこなし、満足のいかない報酬であったり、収入が不安定であったりと会社員とは別の悩みがあると思います。

契約解除自体のハードルは低いですが、引きとめや損害賠償請求の脅しなどを行う悪質な依頼主も存在します。

よりスムーズに契約解除するためにも、退職代行サービスを使うというのも一つの手です。

しかし、契約内容によってはすぐに解除できない場合もあるので、一度契約書を確認したうえで、退職代行業者に相談してみるのがおすすめです。